鮮やかな赤い体色が水槽に彩りを添えるチェリーバルブ。その美しさから多くのアクアリストに愛されていますが、一方で「チェリーバルブが増えすぎた」と悩む声も少なくありません。その原因は、旺盛なチェリーバルブの繁殖力にあります。

この記事では、チェリーバルブが増えすぎてしまう問題に焦点を当てます。飼育しているチェリーバルブは気が荒いのか、メダカやミナミヌマエビ、あるいはヤマトヌマエビとの混泳はうまくいくのか、といった疑問は尽きません。また、柔らかい水草を食べる習性や、様々なチェリーバルブの種類の違いについても気になるところです。

さらに、水槽内の厄介者であるプラナリアやスネール、カワコザラガイを食べてくれるのではないかという期待を持つ方もいるでしょう。ここでは、そうした期待に対する実際の効果と、根本的な水槽のプラナリア駆除方法についても解説します。チェリーバルブとの上手な付き合い方を見つけ、美しいアクアリウムを維持するための知識を深めていきましょう。

この記事を読むと分かること

- チェリーバルブがなぜ増えすぎるのか、その繁殖生態

- 増えすぎを防ぐための適切な飼育数と環境づくりのポイント

- メダカやエビなど、他の生体との上手な混泳方法

- 水草の食害や水槽内の害虫問題への具体的な対処法

チェリーバルブが増えすぎるときの原因と対策

- チェリーバルブの繁殖力が強い理由とは?

- そもそもチェリーバルブは何匹で飼えますか?

- チェリーバルブは気が荒い?混泳の基本

- 定番のチェリーバルブとメダカの混泳

- チェリーバルブとミナミヌマエビの相性

チェリーバルブの繁殖力が強い理由とは?

チェリーバルブの繁殖力が強い背景には、その産卵方法と環境への適応力の高さがあります。彼らは特定のペアを形成せず、水草などに卵をばらまくように産卵する「スキャッタリング・エッグ」と呼ばれる繁殖形態をとります。このため、水槽内にオスとメスがいれば、特別な環境を用意しなくても自然に繁殖が進むことがあります。

繁殖を促す主な要因は、適切な水温と産卵床の存在です。水温が24℃から26℃程度に保たれ、ウィローモスやマツモのような目の細かい水草が豊富にあると、メスは安心して卵を産み付けます。一度の産卵で数十から数百個の卵を産むため、気づいたときには稚魚が泳いでいたというケースも少なくありません。

ただし、卵や生まれたばかりの稚魚は親魚や他の混泳魚に食べられてしまうことも多いです。それにもかかわらず増えすぎてしまうのは、隠れ家となる水草が十分にあり、多くの稚魚が生き残れる環境が整っているからと考えられます。したがって、もし増えすぎをコントロールしたいのであれば、オスとメスを別の水槽で飼育する、あるいは水槽内の水草を減らして隠れ家を少なくするといった対策が有効になります。

そもそもチェリーバルブは何匹で飼えますか?

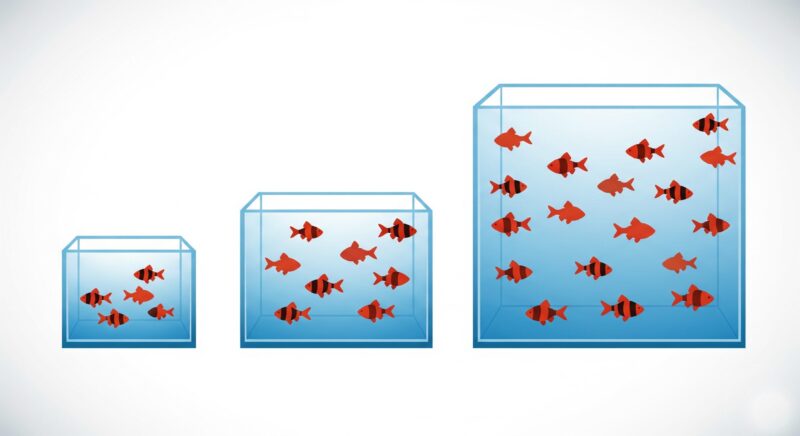

チェリーバルブを健康に飼育し、増えすぎを防ぐためには、水槽のサイズに合った適切な飼育数を知ることが大切です。飼育数が多すぎる過密飼育は、水質の急激な悪化や魚のストレス増加につながり、病気の原因ともなります。

一般的に、魚の飼育数の目安は「魚の体長1cmあたり水1リットル」と言われますが、これはあくまで最低限の基準です。チェリーバルブは活発に泳ぎ回るため、もう少し余裕を持った環境が理想的です。以下に、一般的な水槽サイズごとの飼育数の目安をまとめました。

| 水槽サイズ | 横幅 | 水量(約) | 飼育数の目安 |

| 小型水槽 | 30cm | 12 L | 3~5匹 |

| 標準水槽 | 45cm | 35 L | 5~8匹 |

| 標準水槽 | 60cm | 57 L | 8~12匹 |

| 大型水槽 | 90cm | 157 L | 15~25匹 |

この表はあくまで目安であり、ろ過能力の高いフィルターを使用しているか、水草が豊富にあるかといった環境によって適切な数は変動します。特に、繁殖して増えることを見越すのであれば、最初は目安よりも少なめの数から飼育を始めるのが良いでしょう。飼育数が少ない方が一匹一匹をじっくり観察でき、健康管理もしやすくなるというメリットがあります。

チェリーバルブは気が荒い?混泳の基本

チェリーバルブの性格は、一般的には温和で、多くの魚との混泳に適していると言われます。しかし、「気が荒い」という側面も持ち合わせているため、混泳させる際にはいくつかの点に注意が必要です。

まず、チェリーバルブのオスは、特に繁殖期になると縄張り意識が強くなり、他のオスや自分より体の小さい魚を追いかけることがあります。これは、メスを巡る競争行動の一環です。この行動を緩和するためには、オス1匹に対してメスを2~3匹の比率で飼育すると、オスからの追尾が特定のメスに集中するのを防げます。

また、複数匹で飼育することで、彼らの社会性が働き、個々の攻撃性が分散される傾向があります。5匹以上の群れで飼育すると、魚同士の関係性が安定しやすくなります。

混泳を成功させるための具体的なポイントは以下の通りです。

- 隠れ家の用意: 流木や水草、シェルターなどを配置して、追いかけられた魚が逃げ込める場所を十分に確保します。

- サイズのバランス: 極端に体の小さい魚や、動きが非常にゆっくりした魚との混泳は避けた方が無難です。

- 十分な遊泳スペース: 過密飼育はストレスを高め、攻撃的な行動を引き起こしやすくするため、水槽サイズに余裕を持たせることが肝心です。

これらの点を踏まえれば、チェリーバルブは魅力的な混泳相手となります。温和な性格と時折見せる活発な行動の両方を理解し、適切な環境を整えることが、平和な多種混泳水槽への鍵となります。

定番のチェリーバルブとメダカの混泳

チェリーバルブとメダカの混泳は、アクアリウムでは定番の組み合わせの一つであり、基本的には相性が良いとされています。両者が問題なく共存できる理由は、主に性格と遊泳層の違いにあります。

チェリーバルブは主に水槽の中層から下層を泳ぎ回るのに対し、メダカは水面に近い上層を好む魚です。このように普段生活するエリアが異なるため、互いに干渉し合う機会が少なく、無用な争いを避けられます。また、どちらも比較的温和な性格であることも、混泳がうまくいく大きな理由です。

ただし、この組み合わせで混泳させる際には、いくつかの注意点が存在します。一つ目は、メダカの繁殖を考えている場合です。メダカが産んだ卵や生まれたばかりの稚魚は、雑食性のチェリーバルブにとって格好の餌となってしまいます。もしメダカの繁殖を目指すのであれば、産卵床を別に用意したり、稚魚を隔離したりする対策が不可欠です。

二つ目は、餌の時間です。チェリーバルブはメダカに比べて素早く動くため、餌を独占してしまう可能性があります。メダカにもしっかりと餌が行き渡るよう、水面と水中に広がるタイプの餌を同時に与えるなどの工夫をすると良いでしょう。これらの注意点を守れば、チェリーバルブの鮮やかな赤とメダカの素朴な魅力が共演する、美しい水槽を楽しむことができます。

チェリーバルブとミナミヌマエビの相性

チェリーバルブとミナミヌマエビの混泳は、注意が必要な組み合わせと言えます。結論から言うと、成体のミナミヌマエビであれば問題なく混泳できることが多いですが、繁殖して増えた稚エビはチェリーバルブに捕食されてしまう可能性が非常に高いです。

チェリーバルブは雑食性で、口に入る大きさの動くものであれば何でも食べてしまう傾向があります。生まれたばかりのミナミヌマエビ(ゾエア幼生)はサイズが1~2mm程度と非常に小さく、チェリーバルブにとっては格好の餌です。そのため、ミナミヌマエビの繁殖を目的として同じ水槽で飼育するのは、極めて難しいと考えた方が良いでしょう。

もし、どうしても同じ水槽で共存させたい場合は、稚エビの生存率を少しでも上げるための工夫が求められます。

稚エビの隠れ家を増やす

ウィローモスやリシアのような、非常に目の細かい水草を大量に配置することで、稚エビが隠れる場所を確保できます。流木や石を複雑に組んだり、底床にソイルや目の細かい砂利を使用したりすることも有効です。しかし、これらの対策を講じても、捕食を完全に防ぐことはできません。

要するに、チェリーバルブがいる水槽では、ミナミヌマエビの数は維持されるか、徐々に減少していく可能性が高いということです。ミナミヌマエビを積極的に増やしたいのであれば、チェリーバルブとは別の繁殖用水槽を用意するのが最も確実な方法となります。

チェリーバルブが増えすぎた水槽の環境問題

- チェリーバルブは水草を食べるのか?

- チェリーバルブはプラナリアを食べる?

- 効果的な水槽のプラナリア駆除方法

- チェリーバルブはスネールも食べる?

チェリーバルブは水草を食べるのか?

「チェリーバルブが水草を食べる」という話はよく聞かれますが、これは事実です。ただし、どんな水草でも食べるわけではなく、特定の条件下で食害が発生しやすい傾向があります。彼らは雑食性であり、植物質の餌も好むため、特に柔らかい水草の新芽や、弱って溶けかけた葉は格好の的になります。

食害に遭いやすい水草の代表例は、リシアやグロッソスティグマ、ハイグロフィラ・ポリスペルマなど、葉が柔らかく成長が速い種類です。逆に、アヌビアス・ナナやミクロソリウム、ボルビティスといった、葉が硬く成長が遅い陰性水草は、ほとんど食べられることはありません。もし、水草レイアウトを楽しみたいのであれば、これらの硬い種類の水草を中心に選ぶと良いでしょう。

水草の食害を防ぐための対策はいくつか考えられます。

- 植物質の餌を与える: 餌が不足していると、空腹を満たすために水草を食べる行動が助長されます。スピルリナなどが配合された植物性のフレークフードやタブレットを定期的に与えることで、水草への興味を減らす効果が期待できます。

- 食害に強い水草を選ぶ: 前述の通り、アヌビアスやミクロソリウムなどの硬い葉を持つ水草を選ぶのが最も確実な対策です。

- 水草を健康に育てる: 水草自体が健康で元気に育てば、多少つつかれても成長が上回り、景観が損なわれるのを防げます。適切な光量やCO2添加、肥料管理が大切になります。

これらのことから、チェリーバルブを飼育する水槽で美しい水草レイアウトを維持するためには、魚の習性を理解し、水草の種類選びや給餌に工夫を凝らすことが求められます。

チェリーバルブはプラナリアを食べる?

水槽内に発生するプラナリアは、その見た目から多くの飼育者を悩ませる存在です。この厄介なプラナリアを、チェリーバルブが食べて駆除してくれるのではないかと期待する方もいるかもしれません。

しかし、残念ながらその期待に十分応えてくれる可能性は低いと言えます。チェリーバルブは雑食性で、動くものに興味を示しますが、プラナリアを好んで食べることはほとんどありません。非常に空腹な状態であれば口にすることもあるかもしれませんが、水槽内のプラナリアを根絶するほどの捕食能力は期待できないのが実情です。

プラナリアは、独特のぬめりを持つ再生能力の非常に高い生物です。多くの魚はこのぬめりを嫌う傾向があり、積極的に捕食対象とはしません。むしろ、チェリーバルブの食べ残した餌がプラナリアの繁殖を助けてしまうことさえあります。

したがって、水槽内のプラナリア問題を解決するためにチェリーバルブを導入するのは、効果的なアプローチとは言えません。プラナリアが増えてしまった場合は、チェリーバルブに頼るのではなく、より確実な駆除方法を検討する必要があります。

効果的な水槽のプラナリア駆除方法

前述の通り、チェリーバルブはプラナリア対策として有効ではありません。水槽にプラナリアが大量発生してしまった場合は、より直接的で効果的な方法で対処する必要があります。主な駆除方法は、物理的除去、生物兵器の導入、そして駆除剤の使用の3つです。

物理的除去とリセット

最も安全な方法は、スポイトやホースを使って地道に吸い出すことです。夜行性であるため、消灯後に懐中電灯で水槽のガラス面を照らすと見つけやすくなります。また、レバーなど動物性の餌を入れたペットボトルなどでトラップを仕掛ける方法もあります。しかし、これらの方法は根絶が難しく、手間がかかるのがデメリットです。発生が深刻な場合は、水槽を一度リセット(すべての生体と水草を取り出し、底床や器具を洗浄・消毒する)するのが最も確実です。

生物兵器の導入

アノマロクロミス・トーマシーや各種グラミーフィッシュなど、プラナリアを好んで捕食する魚を導入する方法です。ただし、これらの魚はチェリーバルブとの混泳相性を別途確認する必要がありますし、プラナリアを食べ尽くした後の飼育も考えなければなりません。

駆除剤の使用

市販されているプラナリア駆除剤を使用するのが、最も手軽で効果が高い方法です。これらの製品はプラナリアに対して高い効果を発揮します。

ただし、使用には最大限の注意が必要です。駆除剤の成分によっては、エビや貝類、一部のナマズなどの生体にも有害な影響を与える可能性があります。使用する際は、必ず規定の用量を守り、影響を受けやすい生体は事前に別の水槽へ避難させるなどの対策を講じてください。駆除後は、プラナリアの死骸が水質を悪化させるため、速やかに水換えを行うことが大切です。

チェリーバルブはスネールも食べる?

水槽内でいつの間にか増えているスネール(巻貝)に、チェリーバルブが対策となるかどうかもよくある疑問の一つです。プラナリアと同様に、チェリーバルブがスネールを積極的に駆除してくれるという期待は、残念ながらあまり持てません。

チェリーバルブは、スネールの卵や非常に小さな稚貝であれば、つつくようにして食べることがあります。しかし、殻が硬くなった成貝や、ある程度大きくなった個体を食べることはできません。特に、ラムズホーンやサカマキガイといった一般的なスネールに対して、目に見えるほどの駆除効果を発揮することはないでしょう。

むしろ、チェリーバルブに与えた餌の食べ残しが、スネールの繁殖を助長してしまうケースの方が多いと考えられます。水槽内のスネールを減らしたいのであれば、チェリーバルブに頼るのではなく、他の方法を検討するのが賢明です。

効果的なスネール対策としては、スネールを捕食するキラースネール(貝を食べる貝)や、フグの仲間のアベニーパファー、貝を食べる魚として知られるトーマシーなどを導入する方法があります。ただし、これらの生物を導入する際も、チェリーバルブとの混泳相性を十分に考慮する必要があります。最も確実なのは、見つけ次第手で取り除く、餌の量を管理して食べ残しを減らすといった、地道な管理を徹底することです。

まとめ:チェリーバルブ増えすぎ問題の解決策

- チェリーバルブは水草などに卵をばらまく形で容易に繁殖する

- 増えすぎを防ぐにはオスとメスの数を調整するのが有効

- 60cm水槽の飼育数の目安は8匹から12匹程度

- 過密飼育は水質悪化やストレスの原因となる

- 性格は基本温和だがオス同士は小競り合いをすることがある

- 5匹以上の群れで飼育すると攻撃性が分散されやすい

- 混泳させる際は隠れ家を十分に用意することが大切

- メダカとの混泳は遊泳層が違うため相性が良い

- メダカの稚魚はチェリーバルブに食べられる可能性がある

- ミナミヌマエビの稚エビも捕食対象となりやすい

- エビの繁殖を考えるならチェリーバルブとの混泳は不向き

- 柔らかい水草の新芽は食べられることがある

- アヌビアスなど硬い葉の水草は食害に遭いにくい

- プラナリアやスネールを駆除する能力は期待できない

- プラナリア駆除は駆除剤や物理的除去が効果的