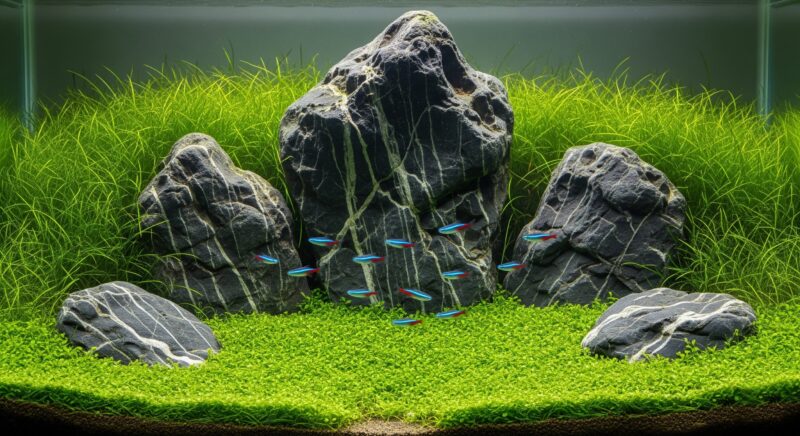

美しい群泳で私たちを癒してくれるネオンテトラ。その口元に白い何かを見つけた時、「これはもしかして、多くの熱帯魚がかかる口腐れ病ではないか」と心配になっていませんか。

ネオンテトラの口腐れ病の根本的な原因や、同じ水槽の他の魚にうつるのかどうか、もし放置するとどうなるのか、気になりますよね。また、よく似た病気である尾ぐされ病の初期症状との違いも分かりにくいものです。

市販の薬を使った具体的な治し方や、効果的な治療法があるのか、あるいは自然治癒は期待できるのか、もし治らない場合はどうすればよいのかなど、次々と疑問が湧いてくるかと思います。

この記事では、そのようなお悩みや不安を解消するために、ネオンテトラの口腐れ病に関する情報を網羅的に解説していきます。大切なネオンテトラを守るための知識を一緒に確認していきましょう。

この記事を読むと分かること

- ネオンテトラの口腐れ病の具体的な原因と症状

- 市販薬を使った正しい治療法と治し方の手順

- 口腐れ病を放置した場合のリスクと予後

- 尾ぐされ病など他の病気との見分け方

ネオンテトラ口腐れ病の症状と原因の見分け方

- ネオンテトラの口腐れ病を引き起こす原因

- 口腐れ病と似ている尾ぐされ病の初期症状

- ネオンテトラがかかりやすいネオン病の初期症状は?

- 口腐れ病は他の熱帯魚にもうつるのか

- ネオンテトラが特に感染しやすい病気一覧

ネオンテトラの口腐れ病を引き起こす原因

ネオンテトラの口腐れ病は、主に「フラボバクテリウム・カラムナレ」という細菌、通称カラムナリス菌が原因で発生します。この菌は常在菌であり、健康な魚がいる水槽にも存在していますが、通常は問題を起こしません。

しかし、魚の免疫力が低下した際に、この菌が異常増殖して発病に至ります。免疫力が低下する主な引き金は、水質の悪化や飼育環境のストレスです。

水質の悪化

水槽内の食べ残しやフンが分解される過程で発生するアンモニアや亜硝酸は、魚にとって非常に有害です。これらの濃度が高くなると、魚は強いストレスを受け、免疫力が著しく低下します。定期的な水換えを怠ると、これらの有害物質が蓄積し、口腐れ病を発症しやすい環境ができあがります。

環境のストレス

水温の急激な変化、pHショック(水質の急変)、過密飼育、輸送時のスレ傷なども、ネオンテトラにとって大きなストレス要因です。ストレスは直接的に免疫機能を弱らせるため、カラムナリス菌が活動しやすくなります。特に、新しい魚を水槽に迎える際の「水合わせ」を慎重に行わないと、環境の急変から病気を発症するケースが少なくありません。

これらのことから、口腐れ病の予防には、日々の丁寧な水質管理と、魚にストレスを与えない安定した環境維持が何よりも大切になると考えられます。

口腐れ病と似ている尾ぐされ病の初期症状

口腐れ病と尾ぐされ病は、どちらもカラムナリス菌が原因で発症することが多く、症状の現れる部位が違うだけで、本質的には同じ病気(カラムナリス症)と捉えることもできます。

口腐れ病の初期症状は、その名の通り口の周りに白い綿のようなものが付着することから始まります。これが進行すると、口が欠けたり溶けたりして、最終的には餌が食べられなくなり死に至ります。

一方、尾ぐされ病の初期症状は、尾ビレや各ヒレの先端が白く濁り、徐々に溶けていくようにボロボロになっていくのが特徴です。進行するとヒレが裂け、最終的には再生不可能なほど短くなってしまいます。

どちらの病気も原因菌が同じ場合が多いため、治療法は共通していますが、症状の出る場所によって病名が区別されています。口腐れ病は進行が非常に速い傾向があるため、尾ぐされ病以上に迅速な対応が求められます。

ネオンテトラがかかりやすいネオン病の初期症状は?

ネオンテトラの飼育で特に注意したい病気に「ネオン病」があります。これは口腐れ病とは全く異なる病気で、治療法も確立されていないため、正確に見分けることが非常に大切です。

ネオン病の原因は、カラムナリス菌のような細菌ではなく、「プリストフォルス」という原生生物(寄生虫)です。この寄生虫が筋肉組織に寄生することで発症します。

ネオン病の初期症状として最も特徴的なのは、ネオンテトラの象徴である青いライン(体側の光沢線)が白っぽく色褪せることです。病気が進行すると、色褪せた部分が広がり、背骨が曲がったり、うまく泳げなくなったりします。

口腐れ病が体の表面、特に口周りに白い付着物として現れるのに対し、ネオン病は体の内部から色が抜けていくように見えるのが大きな違いです。残念ながら、ネオン病には有効な治療薬が存在しないため、発症した場合は他の魚への感染を防ぐために隔離する以外の対処が難しいのが現状です。

口腐れ病は他の熱帯魚にもうつるのか

口腐れ病の原因であるカラムナリス菌は、非常に強い感染力を持っています。そのため、水槽内で一匹でも口腐れ病の魚を発見した場合、すでに他の魚にも感染している、あるいは水槽全体に菌が蔓延していると考えるべきです。

この菌は水中を漂って他の魚に付着し、わずかなスレ傷などから体内に侵入して発症します。したがって、病気の魚を放置すると、あっという間に水槽内の他の魚たちにも感染が広がり、次々と発症してしまう危険性が高いです。

これを防ぐためには、病気の兆候を見つけ次第、直ちにその魚を別の水槽(治療用水槽)に隔離することが最初のステップになります。そして、元の水槽(本水槽)も、見えない菌が蔓延している可能性を考慮し、水換えの頻度を上げるなどの対策を講じることが、被害の拡大を食い止める鍵となります。

ネオンテトラが特に感染しやすい病気一覧

ネオンテトラは丈夫で飼育しやすい魚ですが、いくつかの病気には注意が必要です。口腐れ病やネオン病以外にも、かかりやすい代表的な病気を知っておくことで、早期発見・早期治療につなげられます。

| 病名 | 主な原因 | 特徴的な症状 |

| 白点病 | 白点虫(寄生虫) | 体表やヒレに白い点が多数付着する |

| 水カビ病 | 水生菌(カビ) | 体の傷などに白い綿のようなカビが付着する |

| 松かさ病 | エロモナス菌(細菌) | 体が膨らみ、松かさのように鱗が逆立つ |

| 穴あき病 | エロモナス菌(細菌) | 体表に穴が開いたような潰瘍ができる |

これらの病気も、その多くが水質の悪化やストレスによる免疫力の低下が引き金となって発症します。病気を防ぐ基本は、日々の観察と安定した飼育環境の維持にあると言えます。

放置は危険!ネオンテトラ口腐れ病の正しい治療法

- 市販薬を使った口腐れ病の治し方

- 尾腐れ病を治す方法は口腐れ病と違う?

- 治療中の口腐れ病の魚の餌はどうする?

- ネオンテトラの口腐れ病が治らない時の対処法

- 口腐れ病の放置と自然治癒の可能性

- まとめ:ネオンテトラの口腐れ病は早期治療が重要

市販薬を使った口腐れ病の治し方

ネオンテトラが口腐れ病を発症した場合、最も効果的で基本的な治し方は、抗菌剤(観賞魚用医薬品)を用いた薬浴です。カラムナリス菌という細菌が原因であるため、自然治癒に期待するのではなく、速やかに殺菌作用のある薬で治療を開始することが大切です。

治療の手順

- 隔離: まず、病気の魚を速やかに別の水槽(プラケースなどでも可)に隔離します。本水槽に薬を入れると、水草やろ過バクテリアに悪影響を与える可能性があるためです。

- 治療用水槽の準備: 隔離水槽には、本水槽の水と新しい水を半分ずつ程度入れ、エアレーションを必ず設置してください。ヒーターも忘れずに設置し、水温は本水槽と同じに保ちます。

- 薬の投入: カラムナリス菌に効果のある市販薬を、規定量通りに投入します。代表的な薬には「グリーンFゴールド顆粒」や「エルバージュエース」などがあります。必ず説明書をよく読み、用量を守ってください。

- 薬浴期間: 薬浴は通常5~7日間ほど続けます。この間、薬の効果を維持するため、照明は消しておくのが望ましいです。

- 水換え: 2~3日に一度、3分の1程度の水換えを行い、減った分の薬を追加します。これにより、水質悪化を防ぎつつ薬の濃度を保ちます。

- 治療の完了: 症状が改善したら、すぐに本水槽に戻すのではなく、まずは治療用水槽の水を数日かけて少しずつ新しい水に換えていき、薬の成分を抜いてから戻します。

薬浴は魚にとって負担のかかる治療法ですが、口腐れ病の進行の速さを考えると、最も確実な方法と考えられます。

尾ぐされ病を治す方法は口腐れ病と違う?

前述の通り、尾ぐされ病も口腐れ病と同様にカラムナリス菌が原因であることが多いため、基本的な治療法は全く同じです。市販の抗菌剤を用いた薬浴が治療の基本となります。

使用する薬も、「グリーンFゴールド顆粒」や「エルバージュエース」といった、カラムナリス菌に有効なもので問題ありません。隔離、薬の投入、薬浴期間中の管理といった一連の流れも、口腐れ病の治療手順に準じます。

ただし、注意点として、両方の病気を併発している場合や、症状の進行が非常に速い場合は、魚の体力が大きく消耗していることが考えられます。このような状況では、薬浴の効果が現れる前に力尽きてしまうこともあります。

いずれにしても、病気の兆候を見つけたら「口腐れ病か、尾ぐされ病か」と迷う時間も惜しい場合があります。ヒレや口に白い異変を見つけたら、すぐに隔離して薬浴を開始するという初動の速さが、救命率を上げるための最も大切なポイントになります。

治療中の口腐れ病の魚の餌はどうする?

薬浴による治療を行っている間は、基本的に餌を与えるのを止めるのが一般的です。これにはいくつかの理由があります。

まず、病気の魚は食欲が落ちていることが多く、餌を与えても食べない可能性があります。食べ残した餌は急激に水を汚し、アンモニア濃度を上昇させるため、治療環境を悪化させてしまいます。

また、魚は病気と闘うために多くのエネルギーを使っています。消化活動も魚にとってはエネルギーを消費する行動であるため、絶食させて消化器官を休ませ、治療に体力を集中させた方が回復につながりやすいと考えられています。

健康な魚であれば、1週間程度の絶食は問題ありません。薬浴期間中は餌やりを控え、水質を清潔に保つことを最優先にしてください。症状が改善し、回復期に入ってから、ごく少量の餌から与え始めるのが良いでしょう。その際も、食べ残しが出ないよう細心の注意を払うことが求められます。

ネオンテトラの口腐れ病が治らない時の対処法

規定通りに薬浴を行っても、なかなか症状が改善しない、あるいは悪化してしまうケースもあります。このような場合、いくつかの原因が考えられます。

- 原因菌が薬剤耐性を持っている: まれに、使用している薬が効かない耐性菌である場合があります。このときは、異なる系統の有効成分を持つ薬(例:オキソリン酸系からニフルスチレン酸ナトリウム系へ)に変えてみることで、効果が出ることがあります。

- 水質環境が改善されていない: 治療中に水質管理がうまくいかず、アンモニア濃度が高いままだと、薬の効果が十分に発揮されません。治療用水槽の水換え頻度を見直す必要があります。

- 病状が末期まで進行している: 発見が遅れ、すでに病状が手遅れの段階まで進行していると、薬を使っても回復が追いつかないことがあります。

- 別の病気である可能性: 口腐れ病ではなく、症状が似た別の病気(ネオン病など)の可能性も考えられます。もう一度症状をよく観察し、原因を再特定する必要があります。

治らない場合は、闇雲に薬を使い続けるのではなく、一度立ち止まってこれらの原因を探ることが大切です。塩水浴(0.5%濃度)を併用する方法もありますが、薬との組み合わせによっては魚への負担が大きくなるため、慎重な判断が求められます。

口腐れ病の放置と自然治癒の可能性

口腐れ病を「様子を見ていれば治るかもしれない」と考えて放置することは、非常に危険な行為です。カラムナリス菌は増殖のスピードが非常に速く、数日で症状が致命的なレベルまで悪化することが少なくありません。

放置した場合、口が完全に溶けて餌が食べられなくなり、衰弱死に至るのが典型的な経過です。さらに、水槽内に菌が蔓延し、他の健康な魚たちにも次々と感染を広げてしまうリスクがあります。

では、自然治癒の可能性は全くないのでしょうか。ごくごく初期の段階で、魚にまだ体力があり、飼育者が水質を劇的に改善(大規模な水換えなど)できた場合に限り、稀に魚自身の免疫力で回復することがあるかもしれません。しかし、これは非常に例外的なケースです。

ほとんどの場合、一度発症した口腐れ病は、積極的な治療なしに回復することはありません。したがって、自然治癒に期待して時間を無駄にすることはせず、病気の兆候を発見したら、直ちに薬浴治療を開始することが唯一の正しい選択と言えます。

まとめ:ネオンテトラの口腐れ病は早期治療が重要

この記事で解説した、ネオンテトラの口腐れ病に関する重要なポイントを以下にまとめます。

- 口腐れ病の主な原因はカラムナリス菌という細菌

- 水質悪化やストレスによる免疫力低下が発症の引き金になる

- 初期症状は口の周りに付着する白い綿のようなもの

- 進行が非常に速く、放置すると死に至る可能性が高い

- 尾ぐされ病も同じ菌が原因のことが多く治療法は共通する

- ネオン病は原因も症状も全く異なるため注意が必要

- 感染力が非常に強く、水槽内の他の魚にもうつる

- 病魚を発見したら直ちに隔離することが鉄則

- 治療の基本は抗菌剤を用いた薬浴

- グリーンFゴールド顆粒などが治療薬として有効

- 薬浴中は基本的に絶食させ水質維持を優先する

- 治療しても治らない場合は薬の変更や原因の再特定を試みる

- 自然治癒はほとんど期待できず、放置は絶対に避けるべき

- 予防の鍵は安定した水質とストレスのない環境維持

- 日々の観察で病気の兆候を早期に発見することが最も大切