アクアリウムで人気のネオンテトラですが、水槽を彩るエビとの共演を夢見る方も多いのではないでしょうか。しかし、ネオンテトラとエビの混泳を検討するにあたり、失敗や後悔を避けるためには、いくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。

特に、ネオンテトラがエビを食べるのではないかという心配は、多くの方が抱く疑問です。実際に、体の小さな稚エビが食べられてしまうケースは少なくありません。混泳相手としておすすめされるミナミヌマエビや、鮮やかな色が魅力のチェリーシュリンプ(レッドチェリーシュリンプを含む)であっても、このリスクはついて回ります。

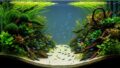

この記事では、ネオンテトラと混泳させるエビの選び方から、ミナミヌマエビのような小さなエビと他の熱帯魚や魚との混泳における注意点、さらには水槽のコケ取り効果やネオンテトラの繁殖といったテーマまで、幅広く掘り下げていきます。これからネオンテトラとエビの混泳を始めたい方が安心して美しい水景を創り上げるための、具体的な知識と対策を詳しく解説します。

この記事を読むと分かること

- ネオンテトラと各種エビの基本的な相性

- 混泳を成功に導くための具体的な方法と対策

- 大切なエビが食べられないようにするための環境作り

- ネオンテトラやエビと相性の良い他のタンクメイト

ネオンテトラとエビの混泳|基本的な相性と注意点

- ネオンテトラはミナミヌマエビと混泳できる?

- ネオンテトラとレッドチェリーシュリンプの混泳

- ネオンテトラはエビを食べるときの対策

- ネオンテトラ混泳によるコケ取り効果は本当か

- ネオンテトラとの混泳におすすめの種類

ネオンテトラはミナミヌマエビと混泳できる?

ネオンテトラとミナミヌマエビの混泳は、アクアリストの間で人気のある組み合わせですが、成功させるには条件が伴います。基本的に、ネオンテトラは温和な性格の魚であり、積極的にエビを襲うことは少ないと考えられています。しかし、彼らは雑食性であり、自分の口に入る大きさのものは何でも食べてしまう習性を持っています。

したがって、完全に成長したミナミヌマエビであれば、ネオンテトラの口よりも大きいため、捕食されるリスクは低いと言えます。一方で、生まれたばかりの稚エビや、まだ小さい幼体のエビは、残念ながらネオンテトラにとって格好の餌食となってしまう可能性が非常に高いです。

このため、混泳自体は可能ですが、「エビが食べられる可能性はゼロではない」という認識を持つことが大切になります。特に、エビの繁殖も楽しみたいと考えている場合は、稚エビが生き残れる環境を整える工夫が不可欠です。水槽内に水草や流木などで十分な隠れ家を用意し、エビが危険を感じたときに逃げ込める場所を確保することが、共存を成功させるための鍵となります。

ネオンテトラとレッドチェリーシュリンプの混泳

ネオンテトラとレッドチェリーシュリンプの混泳も、ミナミヌマエビと同様に、条件付きで可能です。レッドチェリーシュリンプはミナミヌマエビと近縁で、大きさや性質も非常に似ているため、基本的な注意点は共通しています。成体であれば捕食されるリスクは低いものの、稚エビは狙われやすいという点も同じです。

ただ、レッドチェリーシュリンプはその名の通り、鮮やかな赤い体色が特徴です。この目立つ色が、かえってネオンテトラの注意を引きやすく、捕食の対象として認識されやすいのではないか、という意見もあります。科学的に証明されているわけではありませんが、可能性の一つとして頭に入れておくと良いでしょう。

これを踏まえると、レッドチェリーシュリンプとの混泳を成功させるためには、ミナミヌマエビの場合以上に隠れ家の設置が重要になると考えられます。ウィローモスのような密生する水草は、見た目を美しくするだけでなく、エビたちにとって絶好の避難場所兼食料庫となりますので、積極的にレイアウトに取り入れることをおすすめします。色の対比が美しい組み合わせですが、エビが常にストレスに晒されないような環境作りへの配慮が求められます。

ネオンテトラはエビを食べるときの対策

前述の通り、ネオンテトラがエビを捕食するリスクを完全になくすことは難しいですが、いくつかの対策を講じることで、そのリスクを大幅に減らすことができます。大切なエビを守るために、以下の具体的な対策を実践してみてください。

隠れ家を豊富に用意する

最も基本的かつ効果的な対策は、エビのための隠れ家を水槽内にたくさん作ることです。ネオンテトラから身を隠せる場所があれば、エビはストレスなく生活でき、生存率も格段に上がります。

- 水草: 特にウィローモスやマツモ、アナカリスのように、葉が細かく密生するタイプの水草は、稚エビの絶好の隠れ家になります。

- 流木や石: 複雑な形状の流木や、複数組み合わせた石は、隙間が多く、エビの良い避難場所を提供します。

- 専用シェルター: 素焼きの土管やエビ専用のシェルターなども市販されており、これらを活用するのも有効な手段です。

先にエビを導入し繁殖させる

混泳を始める際の導入順序も、成功率を左右する要素です。可能であれば、まずエビだけを水槽に導入し、そこで数を増やしてからネオンテトラを迎えるという方法が考えられます。

先にエビが環境に慣れ、ある程度の数が繁殖していれば、多少ネオンテトラに捕食されたとしても、全滅するリスクを低減できます。また、エビが水槽内の地理を把握しているため、隠れ場所へスムーズに避難できるようになるという利点もあります。

サイズの大きいエビを選ぶ

捕食リスクを根本的に下げたいのであれば、ネオンテトラの口に入らないサイズの大きいエビを選ぶのが最も確実な方法です。代表的なのは「ヤマトヌマエビ」です。ヤマトヌマエビはミナミヌマエビよりも一回り以上大きく、成体であればネオンテトラに捕食される心配はまずありません。ただし、ヤマトヌマエビは水槽内での繁殖が非常に難しいという側面も持ち合わせています。

ネオンテトラ混泳によるコケ取り効果は本当か

ネオンテトラとエビを混泳させる目的の一つとして、水槽のコケ取りを期待する方も少なくありません。この効果は、ある程度は本当だと言えますが、過度な期待は禁物です。

ミナミヌマエビやヤマトヌマエビは、糸状のコケや水槽の表面に薄く生えるコケを食べてくれる優秀な掃除屋です。彼らがいることで、水槽をきれいに保つ助けになることは間違いありません。特にヤマトヌマエビは体が大きい分、コケ取り能力も高いことで知られています。

しかし、ネオンテトラがいる環境では、エビは常に捕食者の存在を意識しています。そのため、本来の能力を100%発揮できず、物陰に隠れている時間が長くなり、コケ取りの効率が落ちてしまうことがあります。また、頑固な斑点状のコケなどは、エビの力だけでは取り除くのが難しい場合が多いです。

これらのことから、エビによるコケ取り効果は「補助的なもの」と捉えるのが適切です。本格的なコケ対策をしたい場合は、オトシンクルスのような、より専門的なコケ取り生体を加えるか、照明時間の調整や水換えといった根本的な管理を見直すことが必要になります。

ネオンテトラとの混泳におすすめの種類

ネオンテトラは温和な性質のため、多くの小型魚と混泳させることができます。エビがいる水槽に、さらに他の仲間を加えたい場合に、相性の良い種類を知っておくことは大切です。

選ぶ際のポイントは、ネオンテトラと同様に温和な性格であること、そしてエビに危害を加えない種類であることです。

| 種類 | 特徴と注意点 |

| コリドラス | 底層を泳ぎ回る、温和な性格のナマズの仲間です。食べ残しの餌を処理してくれるため、掃除屋としても活躍します。ネオンテトラとの生活圏が異なるため、トラブルはほとんどありません。 |

| オトシンクルス | 水槽のガラス面や水草の葉についた茶ゴケを食べてくれる、非常に大人しいナマズの仲間です。エビを襲うことはなく、ネオンテトラとも問題なく共存できます。 |

| クーリーローチ | ヘビのように細長い体を持つ、ユニークなドジョウの仲間です。砂に潜る習性があり、底層の掃除役としても働きます。非常に温和で、エビにも無関心です。 |

| 小型ラスボラ | ラスボラ・ヘテロモルファやラスボラ・エスペイなど、ネオンテトラと同程度のサイズの小型ラスボラも良い混泳相手です。同じ中層を群れで泳ぐため、水景が華やかになります。 |

これらの魚を選ぶことで、水槽内の生態系が豊かになり、より魅力的なアクアリウムを創り上げることができます。ただし、新しい魚を追加する際は、水槽のサイズとろ過能力に余裕があることを確認してからにしましょう。

ネオンテトラとエビの混泳を成功させるQ&A

- ネオンテトラは稚エビを食べるので対策必須

- ミナミヌマエビを食べる魚と対策

- ネオンテトラと一緒に飼える他の魚は?

- ミナミヌマエビが死ぬ水温と適正範囲

ネオンテトラは稚エビを食べるので対策必須

前述の通り、ネオンテトラは口に入る大きさの稚エビを捕食してしまいます。これは彼らの習性であるため、避けることはできません。したがって、エビの繁殖を成功させ、世代交代をさせていきたいと考えるのであれば、稚エビを守るための対策が必須となります。

最も効果的な対策は、やはり「隠れ家」を徹底して用意することです。特に、ウィローモスは稚エビにとって最高のシェルターとなります。複雑に絡み合ったモスの中は、ネオンテトラが入り込むことができず、稚エビが安全に成長できる空間を提供します。同時に、モスに付着する微生物は稚エビの初期飼料にもなり、一石二鳥の効果が期待できます。

より確実に稚エビを育てたい場合は、物理的に隔離する方法が有効です。産卵箱やサテライトと呼ばれる、水槽の側面に引っ掛けて使用する小型の飼育ケースに、抱卵した親エビを移します。そこで孵化した稚エビをある程度まで大きく育ててから、本水槽に戻すことで、捕食されるリスクを大幅に減らすことが可能です。少し手間はかかりますが、確実に数を増やしたい場合には最も確実な方法と言えるでしょう。

ミナミヌマエビを食べる魚と対策

ミナミヌマエビにとっての天敵は、ネオンテトラだけではありません。多くのアクアリウムフィッシュが、ミナミヌマエビ、特にその稚エビを捕食する可能性があります。混泳相手を選ぶ際には、この点を十分に考慮する必要があります。

例えば、美しいヒレが魅力のベタは闘魚としても知られ、動くものに反応する習性からエビを攻撃することがあります。また、エンゼルフィッシュやグラミーの仲間も、成長すると口が大きくなり、小型のエビを捕食してしまうことがあります。見た目が可愛らしいフグの仲間(アベニーパファーなど)は、エビの硬い殻も噛み砕いてしまうため、混泳は非常に危険です。

これらの魚との混泳を考える場合は、エビが食べられてしまうことを覚悟するか、混泳自体を避けるのが賢明です。もし、どうしても混泳させたいのであれば、対策はネオンテトラの場合と同様、エビが徹底的に隠れることができるレイアウトを組むしかありません。岩組みや流木、水草を複雑に配置し、魚が侵入できない聖域を作ることが、共存のための最低条件となります。

ネオンテトラと一緒に飼える他の魚は?

エビがいる水槽で、ネオンテトラと一緒に飼える他の魚を選ぶ際は、「エビへの安全性」と「魚同士の相性」の二つの視点から考える必要があります。

エビに危害を加えず、かつネオンテトラとも平和に共存できる魚が理想的なタンクメイトです。先ほどもいくつか紹介しましたが、ここでは遊泳層(魚が主に泳ぐ水深)を意識して選ぶと、よりバランスの取れた水槽になります。

- 上層を泳ぐ魚: マーブルハチェットやゴールデンハチェットなどのハチェットフィッシュは、水面近くを泳ぐため、中層のネオンテトラや底層のエビと生活圏が重ならず、混泳させやすいです。

- 中層を泳ぐ魚: ネオンテトラと同じ層を泳ぐ仲間としては、グリーンネオンテトラやカージナルテトラなど、近縁で温和な小型カラシンが挙げられます。また、ラスボラの仲間も群れで泳ぐ姿が美しく、おすすめです。

- 底層を泳ぐ魚: コリドラスやオトシンクルスは、エビを襲うことなく、底層で活動するため、非常に相性の良い組み合わせです。

これらの魚を組み合わせることで、水槽の各層で生体が活動し、見ていて飽きない活気のある水景を創出できます。ただし、過密飼育は水質悪化の原因となるため、水槽のサイズに見合った数に留めることが大切です。

ミナミヌマエビが死ぬ水温と適正範囲

ミナミヌマエビは比較的丈夫なエビですが、水温の変化には敏感で、特に高水温には弱いという弱点があります。彼らが快適に過ごせる水温と、危険な水温の範囲を正確に把握しておくことは、長期飼育を成功させる上で非常に重要です。

ミナミヌマエビの適正水温は、一般的に20℃から26℃の範囲とされています。この範囲内であれば、活発に活動し、繁殖もスムーズに行われます。一方で、ネオンテトラの適正水温も24℃から26℃程度なので、両者にとって快適な水温はほぼ一致しており、混泳に適していると言えます。

注意が必要なのは、夏場の高水温です。水温が28℃を超えてくるとミナミヌマエビの活動は鈍り始め、30℃以上に達すると、長時間その状態が続くと死んでしまう危険性が高まります。これを防ぐためには、水槽用の冷却ファンを設置したり、部屋のエアコンで室温を管理したりといった対策が不可欠です。

逆に冬場の低水温にも注意が必要で、10℃を下回ると活動を停止し、生命の危険があります。熱帯魚であるネオンテトラと混泳させる場合は、基本的に水槽用ヒーターを使用するため、低水温の心配は少ないですが、ヒーターの故障などには気をつけましょう。

| 状態 | 温度範囲 | 備考 |

| 適温 | 20℃~26℃ | 活発に活動し、繁殖も期待できる範囲です。 |

| 要注意 | 27℃~29℃ | 動きが鈍くなり、体調を崩しやすくなるため対策を検討すべき水温です。 |

| 危険 | 30℃以上 | 長時間続くと死に至る危険性が高く、早急な対策が必要です。 |

| 低温限界 | 10℃以下 | 活動を停止し、そのまま死んでしまう可能性があります。 |

まとめ:ネオンテトラと混泳するエビの成功法

- ネオンテトラは温和だが雑食性で口に入るものは食べる

- 成体のミナミヌマエビやチェリーシュリンプは比較的安全

- 生まれたばかりの稚エビは高確率で捕食される

- 混泳成功の最大の鍵は隠れ家の量と質にある

- ウィローモスは稚エビの隠れ家と餌場を兼ねる最高の水草

- エビの繁殖を真剣に考えるなら隔離飼育が最も確実

- 混泳させるならエビを先に導入し水槽に慣れさせる

- ネオンテトラの空腹は捕食リスクを高めるため餌は十分に

- ヤマトヌマエビは体が大きく捕食されにくいが水槽内繁殖は困難

- エビによるコケ取り効果はあくまで補助的なものと心得る

- 夏場の高水温はエビにとって致命的になるため冷却対策は必須

- 水温は26℃以下に保つのが理想的

- 水合わせは時間をかけて慎重に行いエビへの負担を減らす

- ベタやエンゼルフィッシュなど攻撃的な魚との混泳は避ける

- 水槽の仲間を増やす際はサイズと性格の相性をよく確認する