優雅にヒレをなびかせて泳ぐ姿が魅力的なエンゼルフィッシュ。その美しい見た目に惹かれて飼育を始めたものの、水槽内で繰り広げられる激しいいじめや喧嘩に頭を悩ませていませんか。

エンゼルフィッシュの性格が悪いと感じたり、まさかの共食いを目の当たりにしたりと、失敗や後悔の声が聞かれることも少なくありません。なぜエンゼルフィッシュは他の魚を食べるのか、その特徴や習性を理解することが、問題解決の第一歩です。

この記事では、エンゼルフィッシュのいじめの根本的な原因から、すぐに実践できる喧嘩対策までを詳しく解説します。混泳の成功の鍵を握る、小型魚やエビとの相性、さらにはコケ取り生体との組み合わせについても掘り下げます。

また、エンゼルフィッシュがどれくらいの大きさまで成長するのか、その寿命やギネス記録に関する情報、注意すべき病気についても網羅しています。あなたの水槽から悲しい争いをなくし、穏やかなアクアリウムを実現するためのお手伝いができれば幸いです。

この記事を読むと分かること

- エンゼルフィッシュがいじめをする根本的な原因と習性

- エンゼルフィッシュの適切な飼育数と水槽の大きさ

- 混泳に成功しやすい魚と、避けるべき生き物の見分け方

- 発生してしまった喧嘩やいじめへの具体的な対処法

エンゼルフィッシュのいじめはなぜ?原因となる習性

- 優雅な姿に隠されたエンゼルフィッシュの特徴

- エンゼルフィッシュの性格は悪い?共食いもするのか

- エンゼルフィッシュはどこまで大きくなりますか?

- エンゼルフィッシュの寿命とギネス記録、かかりやすい病気

- 活動してる?エンゼルフィッシュは夜どうしていますか?

優雅な姿に隠されたエンゼルフィッシュの特徴

エンゼルフィッシュがいじめを行う根本的な理由を知るためには、まずその基本的な特徴を理解することが大切です。彼らはスズキ目シクリッド科に分類される魚で、このシクリッド科の魚は縄張り意識が非常に強いことで知られています。

優雅な見た目とは裏腹に、自分のテリトリーを守るためには同種・他種を問わず攻撃的になることがあるのです。特に、繁殖期を迎えたペアは攻撃性が格段に増します。卵や稚魚を守るという本能から、近づく魚を徹底的に追い払おうとするため、これが他の飼育者からは「いじめ」として映ることが多くあります。

また、水槽という限られた空間では、本来であれば広大な自然の中で分散されるはずの攻撃性が、特定の弱い個体に集中しやすいという側面も考えられます。これらの習性は、エンゼルフィッシュが持つ本能的なものです。したがって、彼らの習性を理解し、その上で適切な環境を整えることが、いじめを未然に防ぐ鍵となります。

エンゼルフィッシュの性格は悪い?共食いもするのか

「エンゼルフィッシュは性格が悪い」と耳にすることがありますが、これは主に彼らの強い縄張り意識と序列争いに起因します。複数のエンゼルフィッシュを飼育すると、その中で力関係が生まれ、最も弱い個体が集中攻撃を受けることがあります。これは彼らにとって自然な行動ですが、限られた水槽内ではエスカレートしやすいのです。

また、共食いという衝撃的な行動も、エンゼルフィッシュには見られることがあります。最も多いのは、親が自身の卵や孵化したばかりの稚魚を食べてしまうケースです。これは、初めての産卵で育て方が分からない若いペアや、外敵の気配を察知してストレスを感じた際などに起こりやすいと考えられています。

他にも、口に入るほど小さな魚であれば、空腹時に捕食してしまうこともあります。このように、性格が悪いと表現される行動や共食いには、彼らなりの理由が存在します。個体差も大きいですが、このような行動を起こしうる魚だという認識を持つことが、飼育の上で大切です。

エンゼルフィッシュはどこまで大きくなりますか?

エンゼルフィッシュの大きさは、いじめや混泳の難易度に直接関わってきます。一般的に、飼育下でのエンゼルフィッシュは体高(ヒレを含む高さ)が15cmから20cm程度、体長は10cmから15cmほどまで成長します。しかし、これはあくまで平均的なサイズであり、飼育環境、特に水槽の大きさや餌の質によって変化します。

成長サイズに影響する要因

広い水槽でのびのびと育てられた個体は、より大きく成長する傾向があります。逆に、小さな水槽で過密飼育された場合は、成長が阻害され、いわゆる「 stunted growth(成長阻害)」の状態になることも少なくありません。

大きく成長したエンゼルフィッシュは、その存在感から他の魚にプレッシャーを与えやすく、結果としていじめの主犯になる可能性が高まります。また、改良品種によっても最大サイズは多少異なります。

これから飼育を始める方や、すでに飼育している方は、自分のエンゼルフィッシュが将来的にどれくらいの大きさになるかを想定し、水槽サイズや混泳相手を選ぶ必要があります。

エンゼルフィッシュの寿命とギネス記録、かかりやすい病気

エンゼルフィッシュの寿命を理解することは、長期的な飼育計画を立てる上で欠かせません。適切な環境で飼育された場合、エンゼルフィッシュの平均寿命は5年から10年ほどです。非常に長生きする魚であり、中には10年以上生きる個体も珍しくありません。

公式なギネス記録といったものはありませんが、海外の愛好家の間では15年以上飼育されたという報告も存在します。しかし、この寿命を全うするには、病気の予防と早期発見が不可欠です。エンゼルフィッシュは、いくつかの病気にかかりやすい傾向があります。

| よく見られる病気 | 主な症状と原因 |

| 白点病 | 体やヒレに白い点が多数付着する。水温の急変やストレスが原因。 |

| 尾ぐされ病 | ヒレが溶けたり、白く濁ったりする。水質悪化による細菌感染が原因。 |

| 水カビ病 | 体に白い綿のようなものが付着する。魚体の傷や水質悪化が原因。 |

| 穴あき病 | 頭部や体側に穴が開く。栄養不足やストレス、寄生虫が原因とされる。 |

これらの病気にかかると、体力が落ちたエンゼルフィッシュが他の魚からいじめの標的になることがあります。逆に、ストレスから病気を発症し、他の魚へ攻撃的になるケースも考えられます。日頃からよく観察し、異常を見つけたら速やかに水質の改善や適切な治療を行うことが、彼らの健康と水槽内の平和を守ることに繋がります。

活動してる?エンゼルフィッシュは夜どうしていますか?

エンゼルフィッシュの夜間の行動を知ることは、彼らのストレスを理解する上で役立ちます。多くの魚と同様に、エンゼルフィッシュも昼行性であり、夜間は活動が鈍くなります。照明が消えると、彼らは水槽の隅や水草の陰、流木の下など、安心して休める場所でじっとしているのが一般的です。このとき、体の色を少し薄くして、外敵から見つかりにくくするとも言われています。

一方で、夜間も照明をつけっぱなしにしていると、エンゼルフィッシュは十分に休息をとることができません。これがストレスとなり、日中の攻撃性を増す原因になる可能性があります。また、夜間に活発に活動する魚(一部のナマズなど)との混泳は、休んでいるエンゼルフィッシュにとって大きなストレス源となり得ます。

飼育する際は、タイマーなどを使って照明時間を一定に管理し、彼らが安心して休める時間を確保してあげることが大切です。穏やかな休息が、翌日の穏やかな行動に繋がると考えられます。

エンゼルフィッシュのいじめを防ぐ混泳と対策

- 60cm水槽にエンゼルフィッシュは何匹まで?

- エンゼルフィッシュと一緒に飼える魚の選び方

- エンゼルフィッシュは小型魚やエビを食べる?

- エンゼルフィッシュとコケ取りの混泳は可能?

- 激しいエンゼルフィッシュの喧嘩対策とは

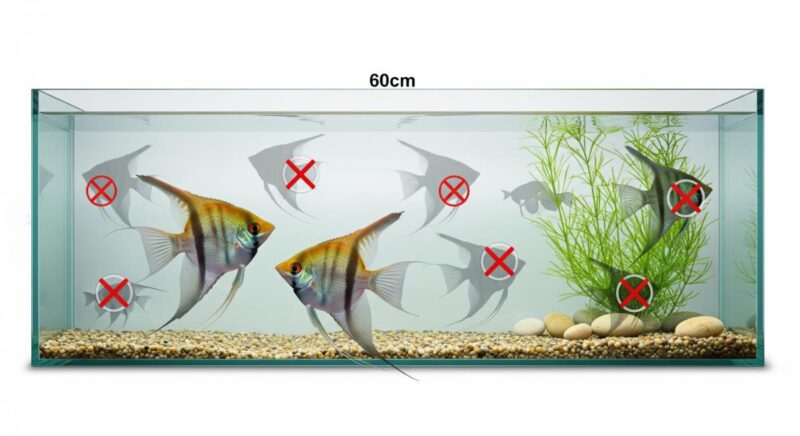

60cm水槽にエンゼルフィッシュは何匹まで?

エンゼルフィッシュのいじめを防ぐ上で、飼育数と水槽サイズのバランスは最も考慮すべき点の一つです。特に一般的な60cm規格水槽(約幅60×奥行30×高さ36cm)での飼育には注意が必要です。結論から言うと、60cm規格水槽でエンゼルフィッシュの成魚を終生飼育する場合、2匹(仲の良いペアであれば理想的)が限界と考えられます。

幼魚期であれば4~5匹程度から飼育を開始できますが、成長に伴い縄張り争いが激化するため、最終的には数を減らすか、より大きな水槽へ移す必要があります。

| 飼育段階 | 60cm規格水槽での推奨飼育数 | 注意点 |

| 幼魚期 (5cm程度まで) | 4~5匹 | 成長に合わせて数を調整する必要がある。 |

| 若魚期 (10cm程度) | 2~3匹 | ペアが形成されると他の個体への攻撃が激しくなる。 |

| 成魚期 (10cm以上) | 1~2匹 | 非常に手狭。ペア以外での複数飼育は喧嘩が絶えない可能性が高い。 |

過密飼育は、それぞれの個体が確保できる縄張りを狭め、不要な小競り合いを誘発します。これが慢性的なストレスとなり、病気の原因や激しいいじめへと発展するのです。エンゼルフィッシュを穏やかに飼育するためには、ゆとりのある飼育スペースを確保することが大前提となります。

エンゼルフィッシュと一緒に飼える魚の選び方

エンゼルフィッシュとの混泳を成功させるには、相手の魚を慎重に選ぶ必要があります。相性の良い魚を選ぶことで、無用な争いを避け、平和な水槽環境を維持できます。

混泳に比較的向いている魚

混泳相手として考えられるのは、まずエンゼルフィッシュと同じくらいの大きさに成長する、温和な種類の魚です。また、遊泳層が異なる魚を選ぶのも有効な方法です。例えば、エンゼルフィッシュは中層を泳ぐため、底層を泳ぐコリドラスなどは比較的干渉しにくく、良い混泳相手になります。他にも、ある程度の大きさがあるレインボーフィッシュや、温和な種類の一部のグラミーも候補となるでしょう。

混泳を避けるべき魚

逆に、混泳を避けるべきなのは、エンゼルフィッシュの口に入るほど小さな魚です。ネオンテトラなどの小型カラシンは、残念ながら捕食の対象となる可能性が非常に高いです。また、グッピーのようにヒレが長くひらひらしている魚は、エンゼルフィッシュにヒレをつつかれ、いじめられることがあります。

さらに、スマトラのように他の魚のヒレをかじる習性のある魚は、エンゼルフィッシュの長いヒレを傷つけてしまうため、混泳には向きません。これらのことから、混泳相手を選ぶ際は、サイズ、性格、遊泳層の3つのポイントを総合的に判断することが大切です。

エンゼルフィッシュは小型魚やエビを食べる?

この問いに対する答えは、明確に「はい」です。エンゼルフィッシュは雑食性で、動くものに反応する習性があります。そのため、自身の口に入るサイズの生き物は、残念ながら餌として認識してしまう可能性が極めて高いです。特に、アクアリウムで人気の高いネオンテトラやラスボラといった小型魚は、エンゼルフィッシュが幼魚のうちは共存できても、成長するにつれて捕食のターゲットになります。

ある日突然、数が減っているという事態は、この混泳でよく聞かれる失敗例です。また、ミナミヌマエビやレッドチェリーシュリンプといった小型のエビは、エンゼルフィッシュにとって格好のおやつです。繁殖を期待して入れたエビが、あっという間に全滅してしまったというケースも少なくありません。

体の大きなヤマトヌマエビであれば、食べられるリスクは下がりますが、それでも稚エビは捕食されますし、成体のエビも脱皮直後の無防備な状態を狙われることがあります。したがって、エンゼルフィッシュがいる水槽で小型魚やエビを安全に飼育するのは、極めて困難であると理解しておくべきです。

エンゼルフィッシュとコケ取りの混泳は可能?

水槽のメンテナンス役として活躍する「コケ取り生体」との混泳は、種類を選べば可能です。しかし、ここでも注意深い選択が求められます。一般的に相性が良いとされるのは、オトシンクルスや、成長しても比較的小型なブッシープレコなどです。

これらの魚は性格が温和で、主に水槽のガラス面や水草の表面で活動するため、中層を泳ぐエンゼルフィッシュと生活圏が重なりにくい利点があります。一方で、注意が必要なのがサイアミーズ・フライングフォックスです。彼らは成長すると気が強くなり、エンゼルフィッシュを追い回すことがあります。

また、セルフィンプレコのように非常に大きくなるプレコは、狭い水槽ではエンゼルフィッシュにとってストレスの原因になります。さらに、一部のプレコには、エンゼルフィッシュのような体高のある魚の体表を舐める習性があり、これが原因でエンゼルフィッシュが傷ついたり、病気になったりするケースも報告されています。

これらの理由から、コケ取り生体を導入する際は、その種類が将来どれくらいの大きさになるか、どのような性質を持っているかを事前にしっかりと調べることが、混泳を成功させるための鍵となります。

激しいエンゼルフィッシュの喧嘩対策とは

万が一、水槽内で激しい喧嘩やいじめが発生してしまった場合、迅速な対応が求められます。放置しておくと、弱い個体は餌を食べられずに衰弱したり、最悪の場合は死んでしまったりすることもあります。まず試すべきなのは、水槽内のレイアウトを大幅に変更することです。

水草や流木、石などの配置を変えることで、これまで形成されていた縄張りを一度リセットする効果が期待できます。これにより、魚たちの力関係が変化し、いじめが収まることがあります。しかし、レイアウト変更でも改善が見られない場合は、物理的に隔離する必要があります。

市販のセパレーター(仕切り板)を使って水槽を区切り、いじめる側といじめられる側を分けるのが有効な手段です。これにより、いじめられる側は安心して餌を食べ、体力を回復させることができます。もし別の水槽を用意できるのであれば、どちらかの個体を移動させるのが最も確実な解決策と言えるでしょう。

いずれにしても、特定の個体が執拗に攻撃されている状況は、その個体にとって多大なストレスです。見て見ぬふりをせず、早めに対策を講じることが飼育者の責任です。

まとめ:エンゼルフィッシュのいじめを理解し混泳を楽しもう

- エンゼルフィッシュはいじめを行うが、それは縄張り意識という習性が原因

- シクリッド科の仲間であり、テリトリーを守る本能が強い

- 繁殖期には特に攻撃性が増すため注意が必要

- 性格が悪いと見られる行動は、力関係の構築や本能によるもの

- ストレスや本能から卵や稚魚を共食いすることがある

- 飼育下では体高15cmから20cmほどまで成長する

- 口に入るサイズの小型魚やエビは捕食対象になる

- 平均寿命は5年から10年と長く、丁寧な飼育が求められる

- 白点病や尾ぐされ病など、ストレスや水質悪化が原因の病気に注意

- 夜間は水槽の隅で休むため、安眠できる環境作りが大切

- 60cm水槽での成魚の飼育は2匹程度が限界

- 過密飼育は喧嘩やいじめの最大の原因の一つ

- 混泳相手は同サイズで遊泳層が異なる魚が比較的安全

- コリドラスや一部のグラミーは混泳候補になりやすい

- いじめが発生したら、レイアウト変更や隔離で早急に対処する